Der größte Neinsager des iranischen Kinos ist tot

Der iranische Regisseur und Schriftsteller Nasser Taghvai ist am 14. Oktober im Alter von 84 Jahren gestorben. Seit 24 Jahren hatte er keinen Film mehr drehen dürfen – und gilt dennoch als einer der einflussreichsten Künstler Irans. Ein Nachruf.

Über die Toten zu schreiben, heißt, auf Messers Schneide zu balancieren. Jeder Nachruf auf eine Künstlerpersönlichkeit birgt die Gefahr, in sentimentales Pathos abzugleiten – in eine tränenselige Elegie, die statt Klarheit nur Wehmut hinterlässt. Als der Textjournalismus noch blühte, galt der Nachruf auf eine berühmte Person als eigene Kunstform. Man lehrte ihn in Seminaren, übte ihn mit Ernst und Maß. In jenen „zensurfreien Gesellschaften“, wie Nasser Taghvai zu sagen pflegte, gab es Journalist*innen, die ihr Leben damit verbrachten, Texte über den Tod großer Geister zu verfassen – und sich so Ansehen und Lebensunterhalt zu erwerben.

Doch niemand lehrt, wie man über den Tod eines Künstlers schreibt, dessen ungeschaffene Werke zahlreicher sind als seine vollendeten; dessen Filme und Texte, vor und nach jener verheerenden Revolution von 1979, vom Skalpell der Zensur zerschnitten wurden.

In den sozialen Netzwerken wird Nasser Taghvai, der am 14. Oktober 2025, starb, nicht bloß betrauert – er wird gefeiert. Gefeiert für sein Nein. Für jene unbeirrbare Weigerung, Kompromisse mit der Macht einzugehen. Zitate aus alten Interviews kursieren: „Solange man um eine Genehmigung bitten muss, mache ich keinen Film mehr.“ – „Solange jemand mein Drehbuch vor dem Dreh lesen muss, drehe ich keinen Film.“ – „Wenn man dich nicht drehen lässt, beschäftige dich mit etwas anderem, um die Würde deiner Kunst zu bewahren.“

Er hielt sein Wort. Viele haben Ähnliches gesagt – und dann doch weiter produziert, weiter veröffentlicht. Taghvai nicht. Bis zuletzt blieb er bei seinem Nein. Er drehte keinen Film mehr, reichte kein Manuskript zur Genehmigung ein.

Ich sah ihn zuletzt im Winter 2018 in München. Ein iranisches Festival zeigte eine kleine Retrospektive seiner Filme. Er war gebrechlich, die Krankheit zeichnete ihn. In seinen Augen lag Müdigkeit, in seiner Stimme das Gewicht der Jahre. Seine Angehörigen erzählten mir später, er sei mit leeren Versprechungen nach Deutschland gelockt worden – ein Filmmuseum wolle seine Werke restaurieren, habe es geheißen. Doch es ging weniger um ihn als um das Ausnutzen des Glanzes seines Namens für ein Festival. Trotzdem kam er, sprach bei den Vorführungen von Tranquility in the Presence of Others (1972) und O, Iran, lächelte sogar. Die Säle waren klein, aber voll, und wenn er das Publikum ansah, blitzte für einen Moment die alte Energie auf. Es ist traurig, dass einer seiner letzten öffentlichen Auftritte – vor Krankheit und Rückzug – nicht in Teheran oder seiner Heimatstadt Abadan, sondern in München stattfand.

Ich durfte Nasser Taghvai damals einige Tage begleiten. Daraus entstand das Interview, das als letztes veröffentlichtes Wort von Taghvai gilt. Ich fragte ihn, ob Nichtstun wirklich ein Weg sei, die Würde der Kunst zu bewahren. Ob sein Schweigen nicht den Raum denen überlassen würde, die keine Ahnung von Film haben, und keine gesellschaftliche Verantwortung. Ich erwartete eine politische, gar philosophische Antwort. Doch Taghvai blieb auf dem Boden: „Das ist die Realität unseres Landes. Wir werden schon vor dem Dreh zensiert. Und unter solchen Bedingungen kann man nur seichte Filme machen. Filme, die nicht präzise sind. Das wäre eine Verschwendung der Mittel der Menschen.“

Für den damals 76-Jährigen, dessen letzter Film siebzehn Jahre zurücklag, war Präzision Grund genug, nichts mehr zu drehen.

Über verstorbene Künstler*innen zu schreiben, heißt auch, ihre Werke zu würdigen. Aufzuzeigen, wie sie die Kunst und die Gesellschaft beeinflusst haben. Doch man muss sich nicht einmal mit Taghvais unvollendeten, unveröffentlichten oder nie gezeigten Werken beschäftigen, um zu begreifen, dass er und seinesgleichen in keine der gängigen Theorien eines zensurfreien Journalismus passen: Sein erster Spielfilm, Tranquility in the Presence of Others, lag vier Jahre in den Schubladen der iranischen Zensurbehörden. Wäre dieser Film rechtzeitig erschienen, hätte er die Nouvelle Vague des iranischen Kinos wohl entscheidend geprägt. Als er endlich und nur kurz gezeigt wurde, war die Bewegung längst da – und Taghvais Einfluss blieb geringer, als er hätte sein können.

Dasselbe lässt sich auch über Taghvais literarisches Arbeiten sagen. Der Literaturkritiker Safdar Taghizadeh, der Taghvais Begabung früh erkannte, schrieb in einem Artikel 2021, Taghvai habe intuitiv moderne Erzähltechniken genutzt, während die meisten iranischen Autor*innen noch in Adjektiven, Adverbien und Redseligkeiten ertranken. Seine Erzählungen, kurz und klar, hätten das literarische Erzählen in Iran verändern können – wären sie nicht nach der ersten Veröffentlichung verboten worden.

Taghvai war einer der wenigen Filmschaffenden Irans, die aus der Literatur kamen – und dort schon Erfolg hatten. Mir gegenüber bestand er darauf, dass er die Literatur nicht aufgegeben habe, dass das Drehbuchschreiben nur die Fortsetzung des Schreibens sei: „Um einen Film zu machen, braucht man eine gute Geschichte – und man muss Sprache beherrschen.“ Doch er veröffentlichte nur eine Sammlung von Kurzgeschichten, Der Sommer desselben Jahres, die nach der ersten Auflage verboten wurde und auch nach der Revolution nicht gedruckt werden durfte. Seine weiteren Schriften reichte er nicht einmal mehr bei der Zensurbehörde ein.

Die Kamera entdeckte er Anfang der 1960er Jahre, als er mit Gholamhossein Saedi, dem großen Schriftsteller und Dramatiker, in die Häfen und auf die Inseln im Süden des Landes reiste. Statt die sichere Stelle bei der Ölgesellschaft anzunehmen, ging er danach nach Teheran, zu Ebrahim Golestan ins Filmstudio – als Assistent, Stativträger, Lernender. Später drehte er Dokumentarfilme fürs staatliche Fernsehen. Auf die Frage, warum er dort begann, wo doch das Fernsehen für viele Intellektuelle als „Medium der Verdummung“ galt, antwortete er mir schlicht: „Weil der Direktor [des staatlichen Rundfunks] Reza Ghotbi gebildet und liberal war. Vielleicht sogar ein bisschen oppositionell.“

Taghvai glaubte an die Magie des Kinos so weit, dass er einmal sagte: „Das Kino wurde in Iran ein zweites Mal erfunden“. Für ihn war Film das neue Gedicht, das neue Gefäß für Gefühle und Niederlagen, die die iranische Geschichte prägten.

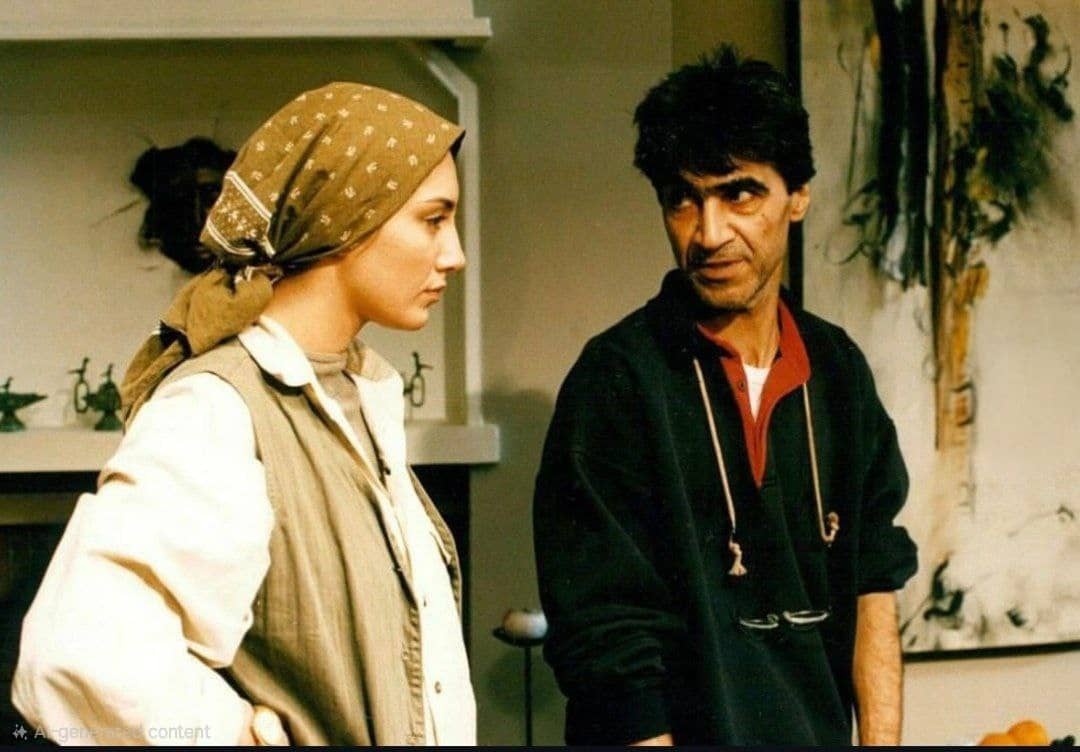

Wie Dariush Mehrjui gehörte Taghvai zu den großen Adapteuren der iranischen Literatur: Tranquility in the Presence of Others nach Saedi, The Curse (1973) nach einer finnischen Erzählung, Captain Khorshid frei nach Hemingway, Onkel Napoleon nach dem Roman von Iraj Pezeshkzad, Kuchak-e Jangali nach einem Roman über den Freiheitskämpfer Mirza Kuchack Khan.

Doch in der Chronik seines Lebens taucht eine Formulierung häufiger auf als jede andere: „Versuch, einen Film zu machen“. Die Liste seiner verhinderten Werke ist weit länger als die sechs Spielfilme, die er drehen konnte. Nach Unruled Paper (2001) wollte er Zangi-o Rumi drehen – über den Ersten Weltkrieg. Der Dreh begann, doch die Behörden stoppten ihn. Ein weiteres Projekt, The Bitter Tea, über die Vergewaltigung einer Iranerin durch einen irakischen Soldaten, wurde aus „moralischen Gründen“ untersagt. Und Kuchak-e Jangali, dessen Produktion schon lief, wurde ihm weggenommen – Behruz Afkhami, später ein Sprachrohr der Staatspropaganda, übernahm die Regie und drehte nach umgeschriebenem Drehbuch.

Taghvai sagte mehrmals: „In Ländern der Zensur sollte man Künstler*innen nach dem beurteilen, was sie nicht geschaffen haben, und nach den Worten, die sie nie sagen durften.“

Wer Taghvai verstehen will, muss zwischen den Zeilen lesen – in Unruled Paper, in Captain Khorshid (1987), in O, Iran (1990). Und man muss wissen, was und wer ihn daran hinderte, seine Projekte zu Ende zu bringen. Sein „Nein“ war kein Heroismus, sondern ein Akt der Notwehr. Er war kein Märtyrer, der das Schweigen suchte, sondern ein Künstler, dem man das Wort entzog. In einem Land, in dem Stillstand oft als Tugend verklärt wird, war Taghvai das Gegenteil: ein unbequemer Geist, der arbeitete, indem er schwieg – und kämpfte, indem er nicht nachgab.

Taghvai fühlte sich tief verbunden mit dem einarmigen Captain Khorshid, der Hauptfigur seines vielleicht größten Films. „Ich habe mich mit diesem Mann identifiziert“, sagte er mir. „Sein Kampf gegen Unterdrückung, sein Ringen ums Überleben – das war auch meiner.“

Ich fragte ihn trotzig: Aber das Schicksal dieses Mannes war der Tod. Ist das nicht die endgültige Niederlage? Sind wir am Ende nicht alle Verlierer im Leben? Er antwortete: „Ich nenne den Tod keine Niederlage. Der Tod ist Teil des Kampfes.“ Und vielleicht ist dies die ehrlichste Definition von Kunst in einem Land, das seine Künstler*innen bekämpft.

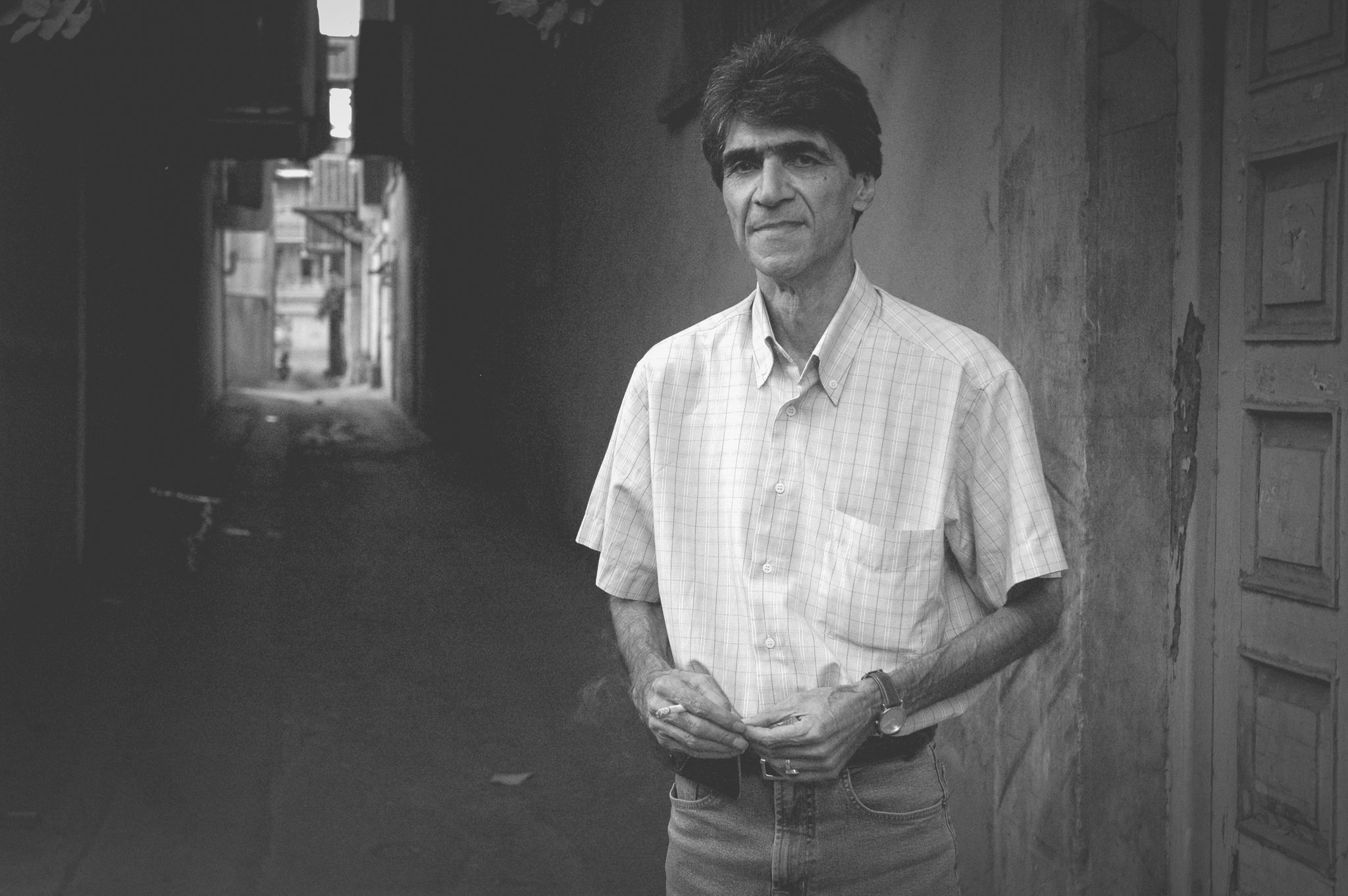

Foto: Hamid Janipour

Die persische Originalversion dieses Nachrufs erschien auf der Plattform Aasoo.